在初中物理学习中,我们常常会遇到关于浮力的问题,比如一块石头放入水中会沉下去,而木块却能漂浮在水面。这背后的原因就是浮力,它是液体或气体对浸入其中的物体产生的向上托力。那么,如何判断浮力的具体大小呢?以及液体密度和体积对浮力大小又有着怎样的影响呢?

要判断浮力的大小,我们首先要明白浮力的产生原理。浮力是由液体或气体对物体表面产生的压强差造成的。当物体浸入液体或气体中时,它上表面受到的压力小于下表面受到的压力,两者之间的压力差就形成了向上的浮力。这个压强差的大小与液体或气体的密度、物体浸入液体的深度和物体的体积有关。

具体来说,我们可以用以下几种方法来判断浮力的大小:

1. 利用浮力公式:

浮力公式是判断浮力大小最直接的方法。公式为:F浮 = ρ液 g V排,其中:

F浮:浮力,单位为牛顿(N)。

ρ液:液体密度,单位为千克每立方米(kg/m³)。

g:重力加速度,取值为9.8N/kg。

V排:物体排开液体的体积,单位为立方米(m³)。

从公式中可以看出,浮力的大小与液体的密度、物体排开液体的体积成正比,与重力加速度成正比。也就是说,液体密度越大,物体排开液体的体积越大,浮力就越大。

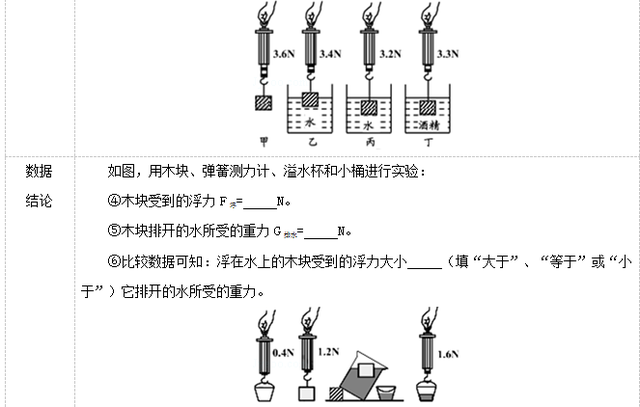

2. 利用阿基米德原理:

阿基米德原理是判断浮力大小的另一个重要依据。它指出:浸在液体或气体中的物体所受的浮力,大小等于物体排开液体或气体的重力。

利用阿基米德原理,我们可以通过计算物体排开液体的体积,再乘以液体的密度和重力加速度,来得到浮力的大小。

3. 利用天平测量:

我们可以用天平来测量物体在空气中和浸入液体中的重力,然后利用二者之差来计算浮力。

4. 通过观察物体的浮沉状态来判断:

物体在液体中会呈现三种状态:漂浮、悬浮和沉底。

漂浮:物体受到的浮力大于自身的重力,因此会上浮。

悬浮:物体受到的浮力等于自身的重力,因此静止不动。

沉底:物体受到的浮力小于自身的重力,因此会下沉。

通过观察物体的浮沉状态,可以判断出物体所受的浮力大小与自身重力的大小关系。

液体密度和体积对浮力大小的影响:

从浮力公式和阿基米德原理可以看出,液体密度和体积对浮力的大小有着重要的影响。

1. 液体密度:

液体密度越大,浮力就越大。这是因为密度大的液体,单位体积内的质量更大,对物体产生的压力也更大,因此浮力也更大。比如,物体在海水中的浮力比在淡水中的浮力更大,因为海水的密度大于淡水的密度。

2. 物体体积:

物体排开液体的体积越大,浮力就越大。这是因为物体排开液体的体积越大,它所受到的向上托力就越大,因此浮力也越大。比如,一个体积较大的船比一个体积较小的船更容易漂浮,因为它的排开水量更大。

总结:

浮力是液体或气体对浸入其中的物体产生的向上托力,它的大小可以用浮力公式、阿基米德原理、天平测量或观察物体浮沉状态来判断。浮力的大小与液体的密度和物体排开液体的体积成正比,也就是说,液体密度越大,物体排开液体的体积越大,浮力就越大。

评论